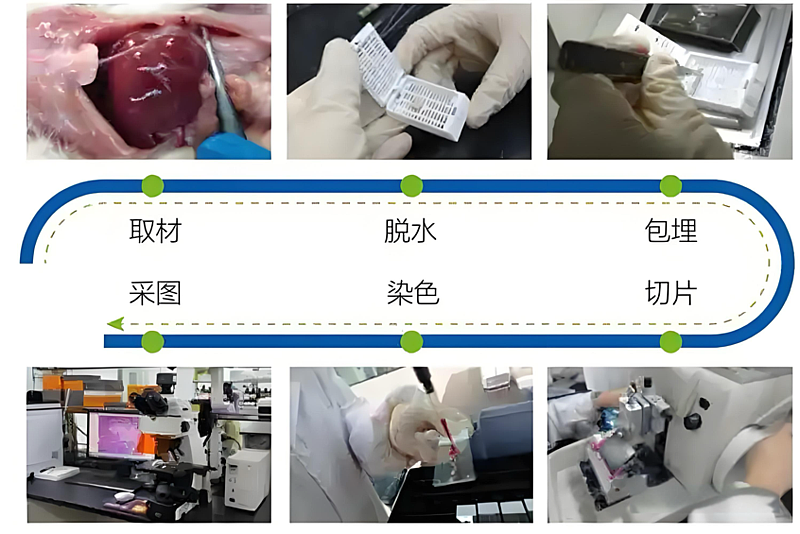

病理科,在很多人心中都是一个“神秘”的存在。不知道从身上“切下来”的这块肉到底被怎样对待?病理报告为什么不能像影像、检验报告那样快速呢?病理科接收标本后,会经过固定、取材、脱水、透明、浸蜡、包埋、切片、染色、诊断等多个步骤。让我们一起走进“神秘”的病理科,看看一张完整的病理报告是如何生成的。

一、固定

及时固定是病理标本关键的第一步,所有离体的标本必须在30分钟之内立即固定(固定液的量是组织的4~20倍)否则细胞就会发生自溶或腐败,到时候再厉害的病理科医生都难以妙手回春。

二、取材

由经验丰富的病理医师和记录的工作人员,仔细检查经过甲醛固定(4~48h)后的组织,取出最有诊断价值的部分,将它们放入编好号码的包埋盒中。

三、脱水-透明-浸蜡-包埋

大家都知道人体组织内70%都是水分,这样“软趴趴"的组织不利于切片和保存(病理标本蜡块及切片需要保存15~30年)。所以,接下来这些组织块就需要再次固定-脱水-透明-浸蜡(这一系列过程耗时15小时左右),最后才被蜡封住包埋成为病理科最宝贵的资料——蜡块。

四、切片

由于切片过厚就会导致细胞重叠从而影响诊断,因此需要技术高明的技术员把组织一片一片切得薄如蝉翼才行,一般仅有3~4微米,淋巴结组织甚至需更薄。

五、染色

染色的作用是为了提高标本各部分在光学显微镜下的分辨率。

HE染色是病理科最常见的染色法,可以解决大部分的诊断问题。HE染色是将细胞核染成蓝色,细胞浆等染成不同程度的红色,两种颜色形成鲜明的对比。除了HE染色还有辅助诊断的特殊染色、免疫组化、分子检测等。

就这样,一张张颜色鲜艳形态各异的病理切片就完成了。

六、诊断

在显微镜下诊断并不容易,对医生的技术要求相当高,需要大量的知识储备和丰富的经验。病理切片涉及人体各个器官,每一个病变的病理诊断标准都必须牢记于心。

当HE染色无法明确判断时,还需特殊染色、免疫组化、基因检测等来辅助诊断。比如免疫组化就有数百种抗体,抗体的染色部位也多种多样,细胞核着色、浆着色、膜着色等,不同的着色部位代表不同的意义,能给病理医师提供更多的信息。但疾病的种类纷繁复杂,无法凭借单一结果一锤定音,仍需要病理医生综合考虑,经常会出现边看片边查阅大量专业资料的场景,仔细分析显微镜下蛛丝马迹,对每一位患者作出最终诊断。

让我们耐心等候,给病理医生足够的时间,为您出具明确的病理诊断报告。

病理科简介

我院病理科成立于2002年10月,现有10名工作人员,包括5名诊断医师(2名副主任医师、2名主治医师、1名住院医师)和5名技术人员,人员结构合理,承担全院临床科室送检标本的病理诊断任务。

先进设备

拥有病理远程会诊系统、显微镜、五人共览显微镜、病理石蜡切片机、自动免疫组化机、冰冻切片机、全自动HPV核酸检测仪、液基细胞学制片机等先进设备。

开展项目

(一)组织病理学检查与诊断:

1.局部取材组织活检检查与诊断;

2.手术标本检查与诊断;

3.穿刺组织活检检查与诊断;

4.内镜组织活检检查与诊断。

(二)细胞病理学检查与诊断:

1.体液细胞学检查与诊断;

2.脱落细胞学检查与诊断;

3.液基薄层细胞学检查与诊断;

4.细针穿刺细胞涂片检查与诊断。

(三)冰冻切片检查与诊断。

(四)免疫组织化学染色诊断技术。

(五)疑难病理会诊。

(六)HPV检测及分型。

自2018年10月起,科室与“北京大学病理系/北京大学第三医院”建立长期共建协作关系,参与科室临床、教学和科研指导。在北医专家指导与科主任带领下,科室秉持“团结协作、追求精准”理念,在医、教、研方面取得显著提升与发展,凭借严格管理、高质量服务和高水平诊断技术,赢得患者和临床医生的信任与赞誉。